192

季節ごとの繁閑の違いに注目!他地域で働きながら学ぶ“観光人材留学”

- その他

192

観光人材留学とは、観光業の企業で働く従業員が

「スキルアップ」「知識習得」を目的に、他の地域の他の企業に期間限定で働きに行くことです。

いつも働いている地域や宿を飛び出して、他の地域で働いてみることで接客スキルの向上や、

日本各地の観光地に関する知識を吸収できる仕組みで、

宿やホテルで、従業員への研修や福利厚生として利用していただくことを考えています。

この観光人材留学が観光業の現場を取り巻く「観光業の仕事の働き手不足」

「高付加価値化に向けた従業員のスキルアップ」という問題に対して、有効な解決策となるのか?

という観点を検証するべく、実証実験を行った内容をご紹介します。

世の中の人手不足の現状と、本取り組みの検討経緯

日本は今、働き手不足の一途を辿っています。

その原因は日本の人口減少とそれに伴う少子高齢化にあります。

日本の総人口は2010年ごろをピークに減少をしており、

年齢別人口では64歳までの人口は減少し続ける見込みとなっており、少子高齢化が進む見立てです。

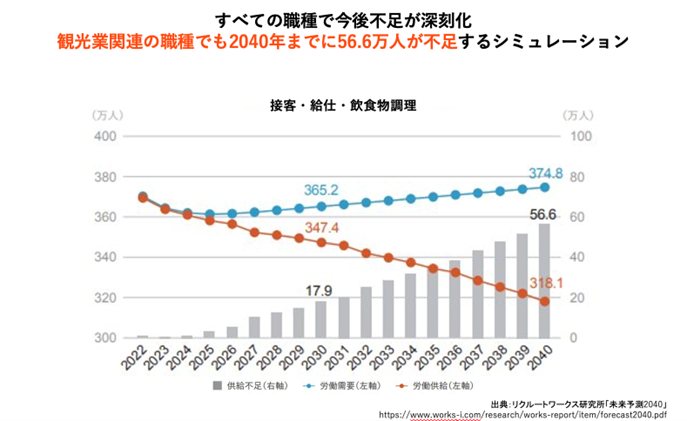

ひとつのシミュレーションの結果ですが

観光関連の職種では2040年までに56.6万人が不足する予測となっています。

この深刻化していく人材不足の解決策として

「1人の労働者が2つ以上の仕事を担い、労働供給を増やす」ことはできないか?と

検討を開始したことから、観光人材留学のアイデアが生まれました。

※参考:リクルートワークス研究所「未来予測2040」

四季や観光地の特性から、繁忙期と閑散期が存在する日本の観光地

日本の観光の現場の現状に目を向けてみましょう。

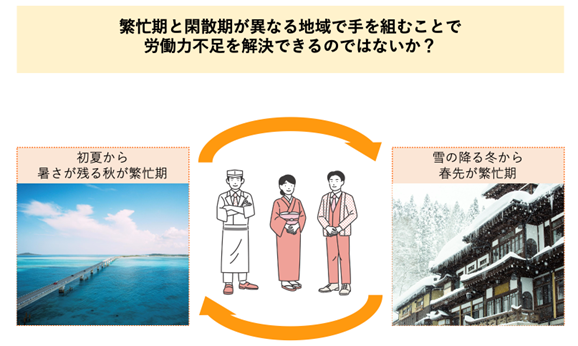

まず海辺のリゾート地を想像してください。

旅行者が海辺を求める初夏から秋は人気の観光地ですが、

冬から春先は天候の面もあり、観光客の訪問が減るシーズンです。

また雪景色の素敵な温泉街をイメージしてください。

こちらは雪と温泉の風情を求められることもあり、晩秋から冬、春先が人気となっております。

このように日本には四季があることや、

観光地の特性から観光地には1年の中で繁忙期と閑散期が存在しています。

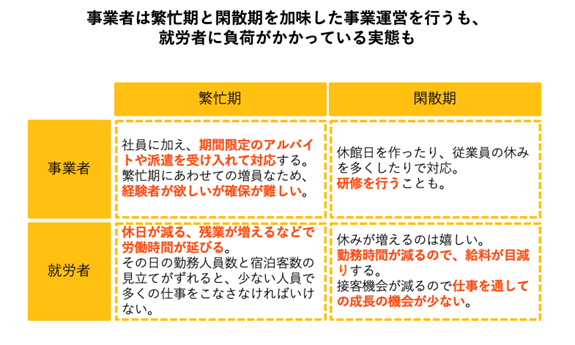

観光地で企業運営を行う事業者の多くは、この繁閑を加味した事業運営を行っています。

例えば、繁忙期には社員に加え期間限定のアルバイトの受け入れを行ったり、

閑散期には社員の休みを増やしたりしています。

従業員目線では、繁忙期は休日が少なく残業が多い時期である一方で、

閑散期はシフトが減って給料が下がったり、

そもそもお客さんが来ないことで成長の機会が少なくなったりという実態があります。

この点に注目し、繁忙期と閑散期が異なる地域間で手を組み人材交流を行うことで、

事業運営上の課題や就労者の抱える不満を解決することができるのではないか?

というアイデアに至りました。

観光人材留学の実証実験に関して

観光人材留学というアイデアの実証実験を行うにあたって、

事業者観点と就労者観点から4点の検証項目を設定しました。

まず事業者観点では

「繁閑が異なる地域間で、就労者を送り出し・受け入れたい事業者が存在するか」という点と

「繁忙期の間、即戦力を受け入れられることで事業運営の改善が見られるか」という点。

就労者観点では「一定期間、別の地域の別の宿で働くことに抵抗はないか」という点と

「別の地域で就労することでスキルや知識の獲得があり、成長実感があるか」という点です。

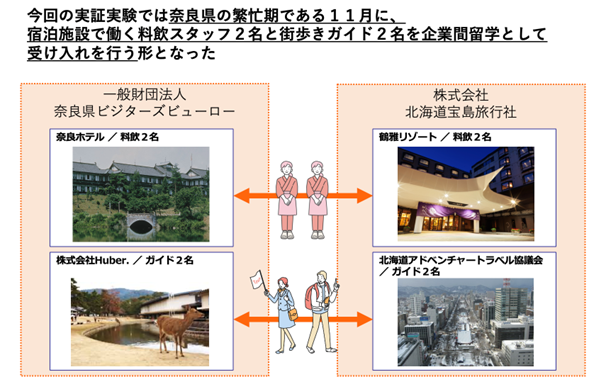

この観点を検証すべく、11月に繁閑が異なる

奈良県と北海道(道東地区)で人材留学の実証実験を行いました。

今後の展望と考察

人材不足への解決策という点から検討が始まった観光人材留学ですが、

実施結果のファインディングスから、「観光業のお仕事」は「地域で面白い働き方」ができるという、

観光業の働き方のイメージ転換を目指した、

研修・福利厚生パックとしての進化を目指しうると考えています。

その中で、おもてなし力向上のための学びの磨き込みや、

「事業者に研修・福利厚生として利用いただくにはどのような仕立てがよいか」

「地域一体となって、働き方を変える取り組みとするために、

DMOや旅館組合ともっと取り組めることはないか」といった検討も行っていく予定です。

★日野 秀美(ひの よしみ)/研究員