185

【JNTO×JRCディスカッション】 2つの重要指標で世界1位!地方こそ「中国市場」に注力すべき理由と戦略(前編)

- インバウンド

- その他

185

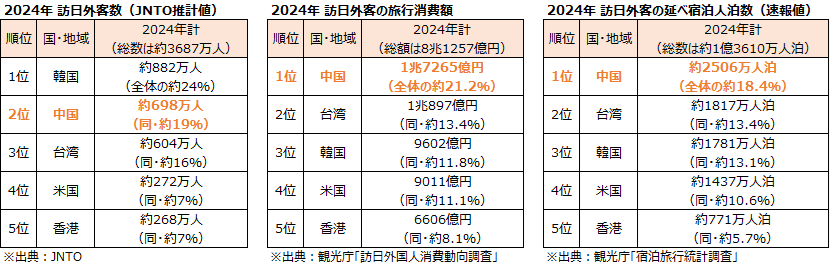

2024年の「訪日外客数」では、中国は韓国に次ぐ2位となったものの、

「訪日外客の旅行消費額」と「訪日外客の延べ宿泊者数」という

地域経済への貢献度を量るうえで重要な2指標においては、

圧倒的な存在感で世界1位となっています。

一方で、じゃらんリサーチセンター(JRC)が全国の自治体・DMOを対象に実施した

「インバウンド市場の注力ターゲット調査2025」によると、

狙っている市場の1位は「台湾」(84.4%)、2位は「香港」「米国」(各58.5%)。

「中国」を選択した全国の自治体・DMOは37.4%で、

2024年調査(32.8%)から微増したものの順位は10位止まりです。

▼「インバウンド市場の注力ターゲット調査2025」報告書はこちら

https://jrc.jalan.net/wp-content/uploads/2025/04/report-inboundtarget2025.pdf

訪日外客数、旅行消費額、延べ宿泊者数のいずれの指標においても

上位を占める主要市場でありながら、自治体・DMOからの注力度は高くない中国市場。

「実績は大きいのに注力されていない」というギャップが生じており、

中国市場はインバウンド戦略上、ミスマッチな扱いを受けていると言えそうです。

そこで、このミスマッチな現状を再考するために2025年5月、

JNTO上海事務所長・薬丸 裕さんをお招きしたオンラインディスカッションを実施。

訪日インバウンドにおける中国市場の最新動向や、日本の観光業界に与える可能性、

中国向けプロモーションを行う意義・戦略などについて、お話しいただきました。

その内容を、前・後編の2回にわけてご紹介。

前編の今回は、中国市場の現在の動向と、ターゲット像をテーマにお届けします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

左/ゲスト:

日本政府観光局(JNTO) 上海事務所 所長 薬丸 裕さん

…JNTO上海事務所次長、観光庁国際観光政策課係長、JNTO海外プロモーション部マネージャーなどを経て、

2017年4月~2021年12月にはJNTO香港事務所長を務める。

本部帰任後、JNTO総務部次長(海外事務所運営管理)を担当した後、2024年9月より現職

右/聞き手:

じゃらんリサーチセンター(JRC) 研究員 松本 百加里

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本での旅行消費額は1位、訪日客数も過去最高を更新中!

中国市場の動向から見えてくる、見過ごせない重要性

◇松本研究員:

2024年は渡航制限の緩和もあり、中国市場は訪日外客数で2位を記録。

一方で受け入れ側である日本の地域が「誘客したい市場」として中国は10位であり、

ギャップが生じている。このまま中国市場を見過ごしていいのか、考えていきたい。

◆薬丸所長:

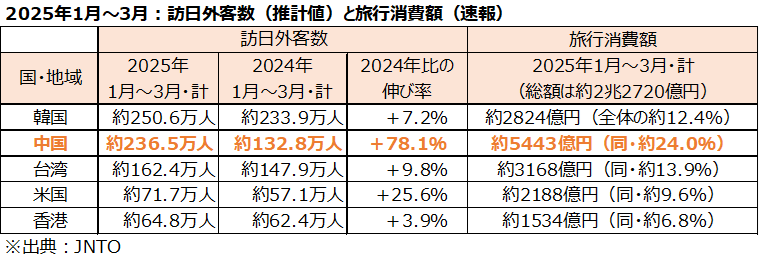

2025年1月~3月期の訪日外客数を見ても、

中国市場は過去最高だった2019年を上回っており非常に好調なスタートを切っている状況。

また、2024年の滞在中消費額は中国が1.7兆円超で第1位。

訪日外客数の1位は韓国だが、延べ宿泊人泊数に換算すると中国は韓国よりも多く、

圧倒的な存在感を見せている。

▽資料:訪日インバウンドにおける中国市場の現状(出典:JNTO)

◇松本研究員:

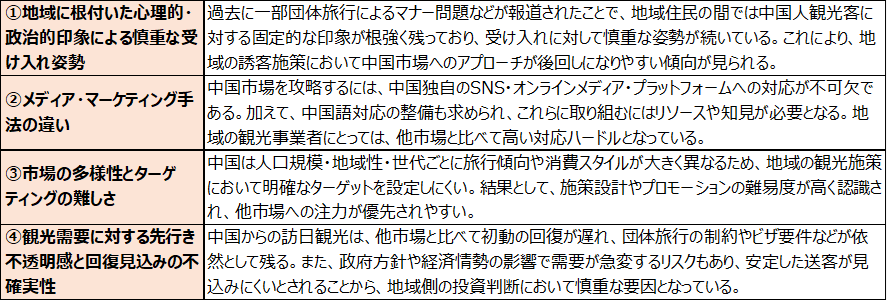

それだけの実績がありながら、なぜ注目度は低いのか。私の仮説としては以下の4つを考えている。

▽資料:訪日旅行の需給ギャップが生じる要因に関する4つの仮説

◇松本研究員:

かつては「中国人旅行者=団体客」というイメージがあったが、

これを見ると現在は個人旅行者が主流であることがわかる。

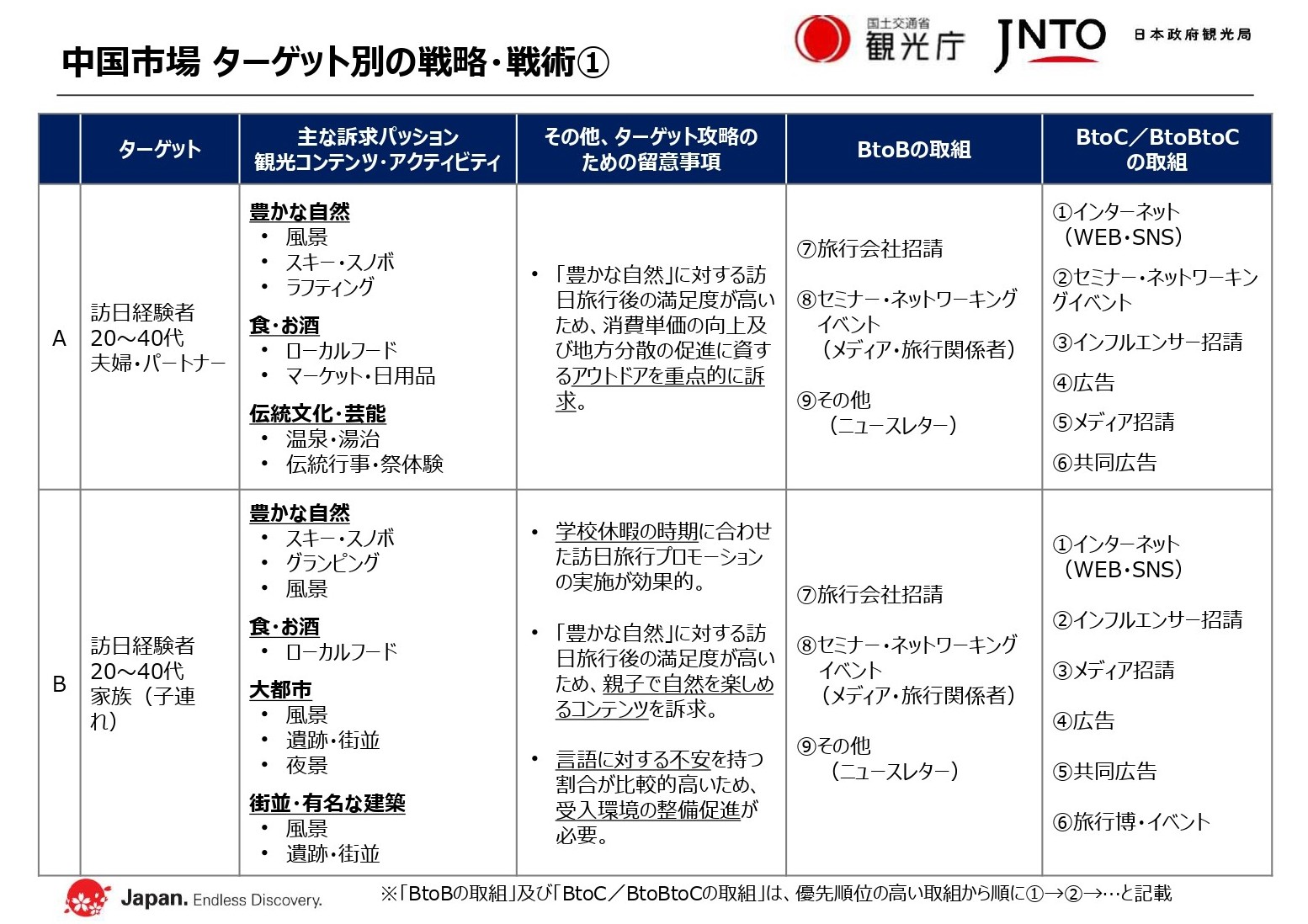

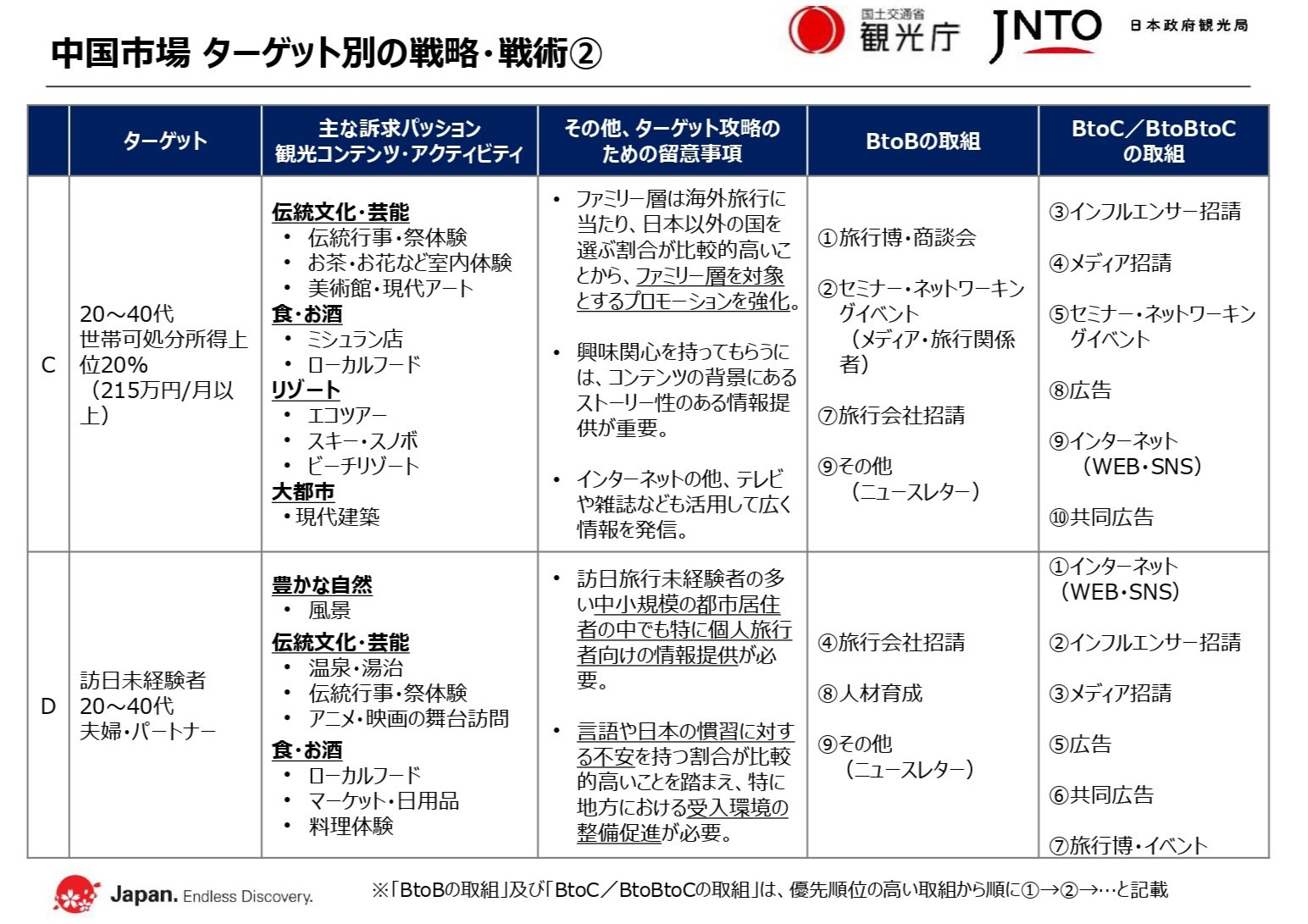

特に平日稼働率を上げたいと考える場合、ターゲットAの人たちと相性がよさそう。

連泊してくれる可能性も高いだろう。

◆薬丸所長:

そういった点を含め、これから誘客を考える地方部に特にチャンスがあるのはAの層、

もしくは子ども向けの訴求力が強い観光資源があるならばBの層。

日本で外国人に人気の超定番(=大衆)観光地はオーバーツーリズム状態で

中国人旅行者も非常に多いことは、中国でも知られている。

中国人だらけでは海外旅行気分を楽しめないこともあり、

混雑していないけど魅力的な穴場スポットを楽しんだり、

自分にとって魅力的な旅先を探して旅する「(大衆に対して)小衆旅行」が中国ではトレンドの一つ。

そのため日本の有名観光地以外の、大衆化していない地方部は、

ターゲットA・Bに多くいる地方分散の傾向がある訪日リピーターとの相性がよいと考えられる。

また、中国には様々な都市があるため対象地域を絞るのも難しい点だが、

どんな地方からでもアプローチしやすいのは上海だ。

上海は日本の20都市と定期直行便で結ばれており(2025年5月現在)、中国のなかでもずば抜けて多い。

上海を基点にした人気観光エリアまでの距離を見てみても、

中国国内の代表的な観光地となる西安や北京、香港よりも、大阪以西の地域、例えば福岡や沖縄のほうが近い。

そのため関西や中国・四国、九州地方は、

中国から訪日する際に時間・距離的なコスト、負担が小さいと受け止められている。

とはいえ、せっかくの海外旅行なので訪問先では2~3泊以上の宿泊をしてくれるケースが多い。

地域によっては、首都圏に住む日本人にプロモーションするよりも

容易に連泊需要を享受できるのではないかとさえ感じている。

▽資料:「上海を中心とした人気観光エリアまでの距離感」(出典:JNTO)

▼後編はこちら

https://jrc.jalan.net/research/6480/